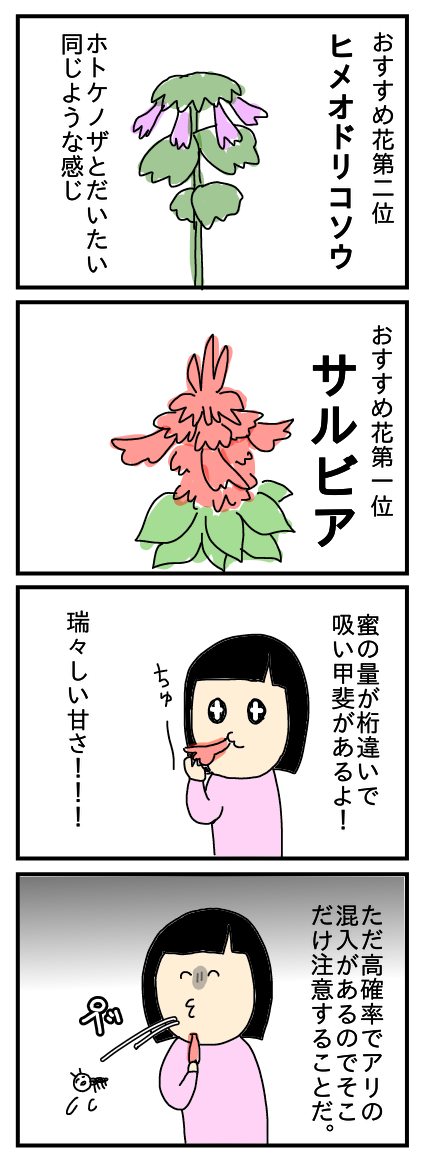

花 蜜が多い。オオキリシマ系。 12オオムラサキ 開花期 : 4~5月 ツツジ科 a 地区c b地区 a地区 Ⅴ 区 実技・実験棟 第2 1 68 81 59 94 12 1 75 97 31 36 71 47 31 98 26 12 85 58 1 ソメイヨシノ 26クヌギ 31イチョウ 36クリ 47ビワ 12オオムラサキ 75ホタルブクロ 81ザクロ 71モミジイチゴ 85シロダモ 94ソテツ 97マテバ ③ ツツジの花を分解してみると、この蜜標のある花弁の奥にだけトロ~とした蜜があります。 ④ この話をしたところ、「なぜ、すべての花びらのところに蜜がなくて、上の一枚だけのところに蜜があるの?」と質問した人がいました。 これは、凄い疑問です! 実は、ここにツツジの受粉大道路脇などでよく見かけるオオムラサキや その他の園芸種も大丈夫。 わたしも見かけるとすぐ蜜舐めちゃいますが。 日本にあるほかのツツジ科植物では アセビやホツツジにも毒性があり、 養蜂家さんたちはこの花がある場所では 蜜を採取しないようにしているそうです。 イイネ! コメント

オオムラサキツツジの特徴は 種類の違いや開花時期 花言葉などをご紹介 暮らし の

オオムラサキ 花の蜜

オオムラサキ 花の蜜-赤紫色の花がお馴染みの大紫(オオムラサキ 上の花弁の濃いまだら模様が虫を招く蜜 標で、その下方に花弁のしわでできた筒(何らかの呼称がありそうであるが未確認)があって、穴をたどると蜜腺がある。中心に小さな雄しべ(花糸も細い)が1本通っている。 オオムラサキツツジの花のオオムラサキの成虫は花の蜜はほとんど食せず樹液を食します。 自然の中ではブナ科:クヌギやコナラやカシなどの樹液を食しています。 (寒地ではニレ科:ハルニレの樹液) 小面積の飼育展示ケージでは人工餌を利用します。 人工餌の調合:水1l、カルピス100ml、蒸留酒(焼酎・ウィスキー

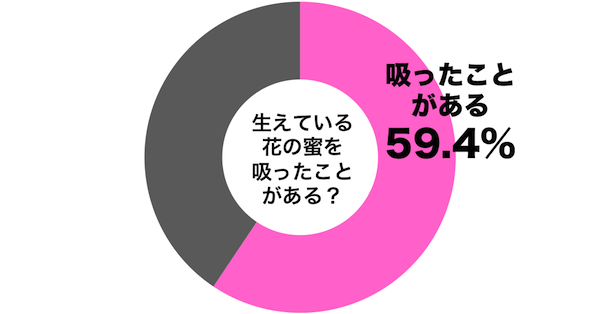

花の蜜 を吸ったことがある割合は アレで再現できる という噂も検証 ニュースサイトしらべぇ

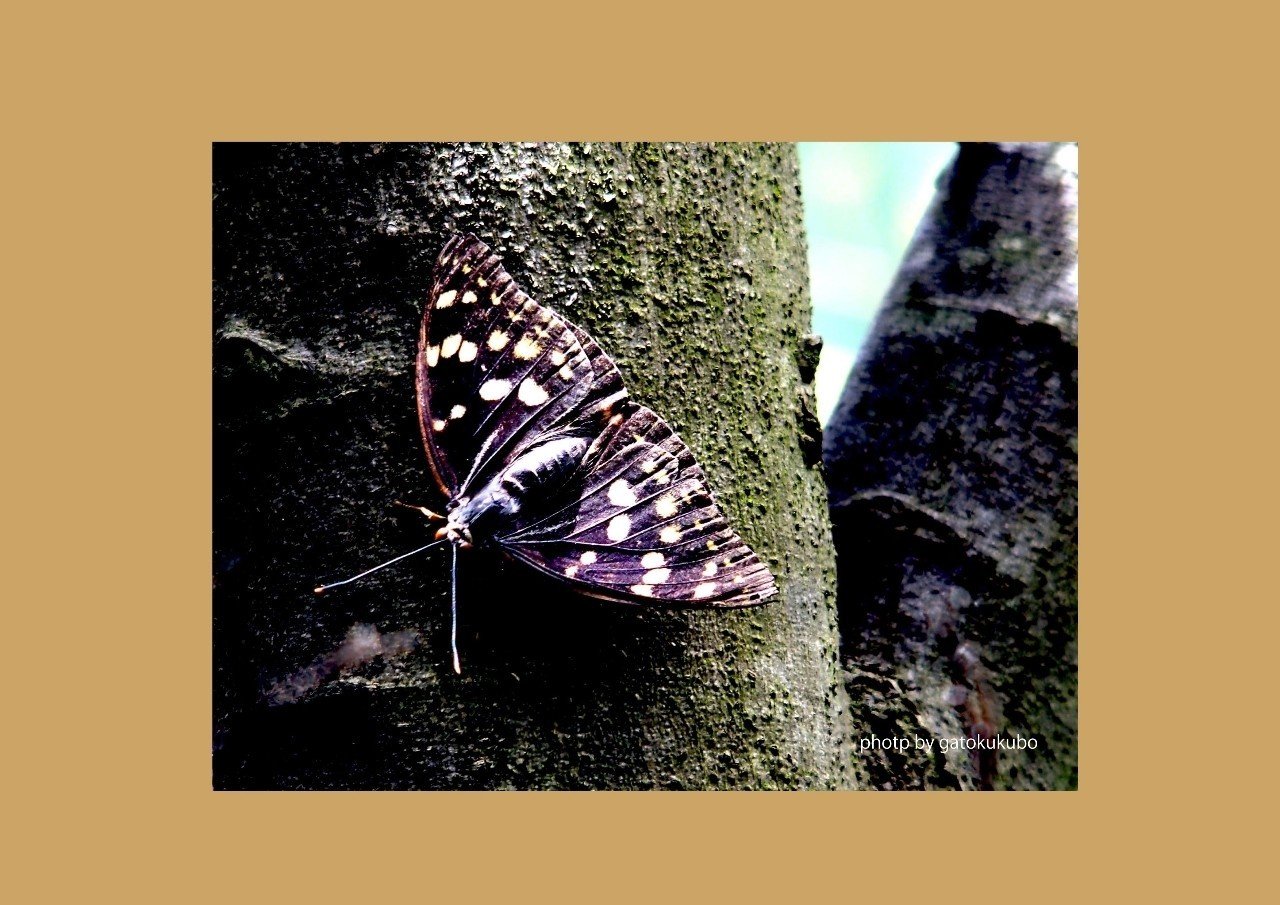

一般的にアカタテハは、花の蜜を吸いますがそのほかにも、樹液や果物の汁などを吸います。 キタテハ 0905 一般的には、花の蜜を吸いますが樹液にも来ます。 キタテハ 1329 そのほかにも、動物の糞や果物の汁などを吸います。 コムラサキ 1437 オオムラサキのように オオムラサキの花の蜜は甘く、花を摘んで萼の方から吸うと口に蜜の甘さが広がる。幼い頃こうして楽しんだ事を思い出す人が多いだろう。 オオムラサキの学名はRhododendron pulchrumで、ツツジ科ツツジ属である。pulchrumは美しいの意味。 アケボノ 季節の木 シェアする Twitter Facebook はてブ Pocket花を上手に採ると花片の下から蜜を吸うことができ第二次世界大戦中は当時の子供たちの数少ない甘みとなっていたが、 多くの種に致死性になりうる毒成分のグラヤノト キシンが含まれ 、特に多く含むレンゲツツジは庭木として利用されることもあるので事故を避けるために注意しなければ

オオムラサキ とは、タテ 幼虫はエノキ、エゾエノキの葉を主食とし、成虫はクヌギなどの樹液、栗などの花の蜜 、腐った果物、獣の糞の水分を主食とする。 樹液争奪戦では、カブトムシやクワガタを体当たりでたたき落とし、スズメバチを羽で威嚇して追い払い、時には集団で占拠する花(1cm、白馬村) 芽出し(15cm、長野県白馬村) エノキ ニレ科(ゴマダラチョウ、テングチョウ、ヒオドシチョウ、オオムラサキ ) エノキはなぜか多くの蝶に利用される木です。都市部にも非常に多く生えています。ムクノキに似ていると言われますが、一度見慣れると迷うこオオムラサキ (ツツジ科) 葯と柱頭は斜めに上を向き、花冠の斑点 (蜜標)による訪花昆虫の誘導と連携している。 簡易紫外線写真で見ると、斑点のコントラストはもっと強調されている。 白花品種では濃い斑点の代わりに薄い緑色の斑点があるが、斑点と

ツツジ(オオムラサキ)の花 4月下旬から5月上旬にかけて、公園内や街のあちらこちらでツツジの花が見 頃を迎えます。 色 いろ 鮮 あざ やかな花がたくさん咲き、遠くからでも良く目立ちます。ツ ツジの花は、大きくて観察しやすく、そして興味深 オオムラサキの成虫は花の蜜はほとんど食せず樹液を食します。 自然の中ではブナ科:クヌギやコナラやカシなどの樹液を食しています。 (寒地ではニレ科:ハルニレの樹液) 小面積の飼育展示ケージでは人工餌を利用します。 人工餌の調合:水1l、カルピス100ml、蒸留酒(焼酎・3.ツツジ(オオムラサキ)の花の観察 (1) ツツジの花のおもしろさ 植物のおもしろさの一つに,植物の2面性が上げられる。一つは光に向かって 進む茎・葉の部分と暗黒の地面に潜ろうとする根の部分があるということ。また,虫に受粉のために来て欲しい,食害のために来て欲しくないという

オオムラサキツツジ 果樹園うめつ

彩の国 嵐山町 蝶の里公園 飛翔準備のオオムラサキ 比企の丘

オオムラサキの花の蜜は甘く、花を摘んで萼の方から吸うと口に蜜の甘さが広がる。 幼い頃こうして楽しんだ事を思い出す人が多いだろう。 オオムラサキの学名はRhododendron pulchrumで、ツツジ科ツツジ属である。 pulchrumは美しいの意味。 アケボノ 木々のリストへ戻るオオムラサキの大きさは、翅を広げると10cmぐらい。 国蝶に指定されたのは1957年(昭和32年)です。 通常は8月に生まれ、翌7月頃羽化しますが、飛鳥地方ではこれよりも一ヶ月程度早いのが特徴です。 オスとメスの見分け方は、メスは大型で翅形は丸みを帯びていて、翅表はオスのように紫色に

授業実践記録 理科

オオムラサキツツジ 大紫躑躅 鮮やかな紅紫色の大輪花 く にゃん雑記帳

ツツジの蜜標

バタフライガーデン 蝶が集まる花を植える 田中安良里の庭ノート

花の蜜

季節の花 大輪性の オオムラサキ 花の蜜の在処を示す 蜜標 日本自然保護協会自然観察指導員 金子昇 富岡西在住 金沢区 磯子区 タウンニュース

ツツジの花言葉 花の種類や開花時期 見頃の季節は Horti ホルティ By Greensnap

オオムラサキツツジ しらこばとweblog

昆虫シリーズ 花とチョウ あきた森づくり活動サポートセンター

大紫

オオムラサキ放蝶イベント 下小川コミュニティクラブ主催 おがわさんぽ 小川町 ポータルサイト

花の蜜

お隣空き地の ツツジ ポージィの花etc 記

蜜を吸うミツバチと花の蜜標を観察しよう 科学実験データ 科学実験データベース 公益財団法人日本科学協会

ツツジの甘い蜜 吸ったら毒 専門家 吸わない方がいいです まいどなニュース

知らずに蜜を吸うと危険 知っておくべきツツジの毒性と有毒品種の見分け方 きになるうさみみ

オオムラサキツツジの特徴は 種類の違いや開花時期 花言葉などをご紹介 暮らし の

ムラサキツメクサ

レンゲツツジ

オオムラサキのお食事 曜日のない暮らし

花の蜜

オオムラサキ 明日香村観光ポータルサイト 旅する明日香ネット

ツツジの蜜標

花の蜜 を吸ったことがある割合は アレで再現できる という噂も検証 ニュースサイトしらべぇ

ツツジの甘い蜜 吸ったら毒 専門家 吸わない方がいいです まいどなニュース

コラム オオムラサキ 41回目 21 7月号 明峰コミュニティ協議会

国蝶オオムラサキ 嵐山町 らんざんまち ホームページ

ツツジの蜜を吸うアゲハチョウ ツツジの花 ツツジの写真素材

夏休みの自由研究にも チョウの観察ができる直売所 えるふ農園 子どもを育む街 つくばスタイルblog

4月23日の写真 3 4 26 ろーずまりーの花と散歩と日記 楽天ブログ

オオムラサキツツジで吸蜜中のキアゲハ ハイム蝶百科図鑑

ツツジの花言葉 花の種類や開花時期 見頃の季節は Horti ホルティ By Greensnap

オオムラサキツツジの特徴は 種類の違いや開花時期 花言葉などをご紹介 暮らし の

オオムラサキツツジの特徴は 種類の違いや開花時期 花言葉などをご紹介 暮らし の

オオムラサキツツジの特徴は 種類の違いや開花時期 花言葉などをご紹介 暮らし の

オオムラサキツツジ しらこばとweblog

花咲ジジイの 花 麗なる毎日

ツツジの蜜標

糸引く花粉

オオムラサキツツジの特徴は 種類の違いや開花時期 花言葉などをご紹介 暮らし の

授業実践記録 理科

国蝶 オオムラサキ ゼフ14のブログ ゼフ14のページ みんカラ

青森市のオオムラサキ aomori de kuroyagi 104

準絶滅危惧種として保護が叫ばれているチョウ オオムラサキ 伊藤清蔵と伊藤鳳山の研究室

サツキとツツジの違いや見分け方は 花の蜜には毒がある ちょっとした工夫で心豊かな生活を

季節の花 大輪性の オオムラサキ 花の蜜の在処を示す 蜜標 日本自然保護協会自然観察指導員 金子昇 富岡西在住 金沢区 磯子区 タウンニュース

花咲ジジイの 花 麗なる毎日

オオムラサキツツジ Anmiの頭の中

ツツジの蜜標

ホトケノザの蜜を吸う ヒメオドリコソウとの違いと七草との関係 庭の草

オオムラサキツツジの投稿画像 By そらみさん 令和最初の植物と自然と緑がいっぱいと令和最初の植物 お花フォトコンと春ですね と花のある暮らしとツツジ科 19月5月2日 Greensnap グリーンスナップ

オオムラサキツツジ 果樹園うめつ

蝶の食事

花の蜜を吸うリュウキュウアサギマダラの写真素材 Fyi ストックフォトのamanaimages Plus

オイラが国蝶のオオムラサキだぞ 八ヶ岳 蓼科 北杜市の情報

つつじ と さつき アザレア の違いとは これってどう違うの

全身麻痺に至ることも ツツジの蜜はみだりに吸ってはいけない 茸本朗 Yahoo Japan クリエイターズプログラム

ヨツバヒヨドリに蝶 食草とは関係ないけれど 井伊影男の植物観察

ツツジ

蝶 花の蜜を吸うベニモンアゲハ Butterflyの写真素材 Fyi ストックフォトのamanaimages Plus

国蝶オオムラサキ 嵐山町 らんざんまち ホームページ

有漢農村公園 有漢町東部 権現山 国蝶オオムラサキ Denaliさんの備中松山城の活動日記 Yamap ヤマップ

オオムラサキ こじきぶくろ

花の蜜 を吸ったことがある割合は アレで再現できる という噂も検証 ニュースサイトしらべぇ

大紫

馬酔木の花に蜜を吸いに来ていたメジロ 箕面の自然と野鳥と俳句

2

ツツジは3 5月が開花時期の庭木 剪定 種類 育て方のコツも解説します

ツツジ 植物図鑑 ボタニーク

花の蜜

つつじ と さつき アザレア の違いとは これってどう違うの

花の蜜 を吸ったことがある割合は アレで再現できる という噂も検証 15年5月19日 エキサイトニュース

ツツジの蜜標

ツツジは3 5月が開花時期の庭木 剪定 種類 育て方のコツも解説します

花の蜜を吸うアゲハチョウの写真素材 Fyi ストックフォトのamanaimages Plus

オオムラサキツツジの特徴は 種類の違いや開花時期 花言葉などをご紹介 暮らし の

昆虫 花の蜜を吸うセセリチョウの写真素材 Fyi ストックフォトのamanaimages Plus

ツツジの投稿画像 By Maiさん オオムラサキツツジと樹木 月4月18日 Greensnap グリーンスナップ

つつじの甘い蜜には毒がある 危険なツツジの種類や見分け方は 気になること 知識の泉

オオムラサキ こじきぶくろ

バタフライガーデン 蝶が集まる花を植える 田中安良里の庭ノート

彩の国 嵐山町 蝶の里公園 飛翔準備のオオムラサキ 比企の丘

アゲハ蝶の飼育 花の蜜の与え方はどうするの 蝶の研究室

蜜を吸うミツバチと花の蜜標を観察しよう 科学実験データ 科学実験データベース 公益財団法人日本科学協会

花の蜜

サツキ

ツツジの蜜標

花の蜜を吸う蝶 タテハモドキの写真素材 Fyi ストックフォトのamanaimages Plus

北の丸公園の自然

蜜が吸える花の種類と特徴は ハルメクweb

ツツジの花言葉 花の種類や開花時期 見頃の季節は Horti ホルティ By Greensnap

生田緑地のナガサキアゲハ ハイム蝶百科図鑑

オオムラサキツツジのヒョウ柄模 小学校教員による話のネタ帳 楽天ブログ

バタフライガーデン 蝶が集まる花を植える 田中安良里の庭ノート

ツツジの花言葉 花の種類や開花時期 見頃の季節は Horti ホルティ By Greensnap

大むらさき 日本の国蝶 理由は発見したのが日本が最初だったから Gatokukubo Note

サクランボとツツジ 元気一杯 まぼりっ子

大紫

蝶 花の蜜を吸う ベニモンアゲハの写真素材 Fyi ストックフォトのamanaimages Plus

2

生物実験室 生物同好会 中央大学杉並高等学校 花 低木 樹木

花の蜜 を吸ったことがある割合は アレで再現できる という噂も検証 ニュースサイトしらべぇ

0 件のコメント:

コメントを投稿